-

高卒から税理士って目指せるのかな?

-

どうすれば税理士になれるのか、何が必要なのか知りたい

税務の専門家である税理士は「高学歴じゃないと厳しそう」と思われがちですが、実は高卒も目指せる職業です。

本記事では、高卒で税理士になる手順や税理士試験の対策方法、税理士になったあとのキャリアについて解説します。

さらに、向いている人・向いていない人の特徴や注意点にも触れているので、「自分にもできるかな?」と迷っている人もぜひご覧ください。

高卒で税理士になれるが学歴以外の条件がある

高卒の人でも税理士になることはできます。

ただし、税理士になるためには、次の2つの条件をクリアする必要があります。

- 税理士試験に合格する

- 実務経験を2年以上積む

税理士試験は、合格するまでに3~5年を要するといわれるほど難易度が高い国家試験です。

また、実務経験は税理士登録をするときに必須です。

税理士登録をする際に実務経験として認められるのは、「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務」と定められており、どんな仕事でもいいわけではありません。

「試験に合格しただけでは税理士になれるわけではない」という点を念頭に置いて、長い視点でスケジュールを立てて税理士を目指しましょう。

税理士の学歴内訳

税理士の学歴内訳と、学歴別の税理士試験合格率は以下のとおりです。

| 学歴 | 合格者数(受験者数) | 合格率 |

|---|---|---|

| 高校・旧中卒 | 651名(3,015名) | 21.6% |

| 専門学校卒 | 360名(2,854名) | 12.6% |

| 短大・旧専卒 | 66名(685名) | 9.6% |

| 大学在学中 | 646名(2,461名) | 26.2% |

| 大学卒 | 3,767名(24,987名) | 15.1% |

| その他 | 272名(755名) | 36.0% |

参考:国税庁「令和6年度(第74回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)」(参照 2025-08-04)

合格者数では大卒者が最多なものの、合格率では大卒より高卒のほうが高い結果となっています。

このことから高卒が目指せるというのはもちろん、大学で専門的な勉強をしていない分、一からじっくり取り組める高卒の人が、試験に臨んでいる傾向が見て取れます。

専門学校や大学卒の人より合格率が高いのは、そういうやる気の高さが結果につながっているのかもしれません。

高卒で税理士になる方法

大前提として税理士になるには、まず税理士試験に合格することが絶対条件です。

ただ、この試験は誰でも受けられるわけじゃなく、受験資格という条件を満たす必要があります。

高卒から税理士を目指す場合、受験資格を得る方法は主に次の2つに絞られます。

- 日商簿記1級または全経簿記検定上級を取得し、税理士試験に合格

- 会計の仕事に2年以上従事し、税理士試験に合格

どちらの方法もメリットとデメリットがあります。

高卒で税理士を本気で目指すなら、受験資格の各取得方法の違いを知り、自分に合うルートの選択が大切です。

ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。

方法①日商簿記1級または全経簿記検定上級を取得し、税理士試験に合格

高卒が最短で税理士試験の合格を目指すなら、「日商簿記1級」または「全経簿記検定上級」を取るのがおすすめです。

日商簿記1級の試験は6月と11月、全経簿記検定上級の試験は2月と7月に実施されます。

このルートなら、実務経験を積む前に試験を受けることができるので、勉強に集中しやすいのがメリットです。

手順は以下のとおりです。

- 2月の全経簿記検定上級に合格

- その年の税理士試験に申し込んで合格

- 2年間の実務経験を積んで日本税理士会連合会の名簿に登録する

ただ、日商簿記1級も全経簿記検定上級も、合格の難易度はかなり高いです。試験範囲が広いので、合格には1年くらいかけてじっくり勉強することをおすすめします。

方法②会計の仕事に2年以上従事し、税理士試験に合格

「勉強だけでなくて、働きながら経験も積みたい」という人には、会計に関わる仕事に2年以上就くという方法がおすすめです。

この方法だと、税理士になるまでに2回、実務経験の提出を求められます。

| 提出タイミング | 提出先 |

|---|---|

| 1.税理士試験の受験資格を得るとき | 国税審議会 |

| 2.税理士として登録するとき | 日本税理士会連合会 |

「提出先が違うから面倒だな」と思うかもしれませんが、実務経験として求められる内容はどちらも「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務を2年以上」です。

- 法人または個人の会計に関する事務

- 銀行・信託会社・保険会社などにおいて、資金の貸付け・運用に関する事務

- 税理士・弁護士・公認会計士などの業務の補助事務

この方法で税理士を目指すなら、次の手順で進めましょう。

- 会計に関係した仕事で2年働く

- 税理士試験に合格

- 日本税理士会連合会の名簿に登録する

高卒で税理士になるための試験対策

ここでは、高卒で税理士になるための試験対策について解説します。

税理士試験の平均合格率は15%~20%であり、数ある国家試験のなかでも難易度はトップクラスといえます。

下記3つのステップで計画的に対策しましょう。

- 学習スケジュールを立てて勉強時間を確保する

- 理論・計算問題をバランスよく対策する

- 過去問を使って反復練習する

①学習スケジュールを立てて勉強時間を確保する

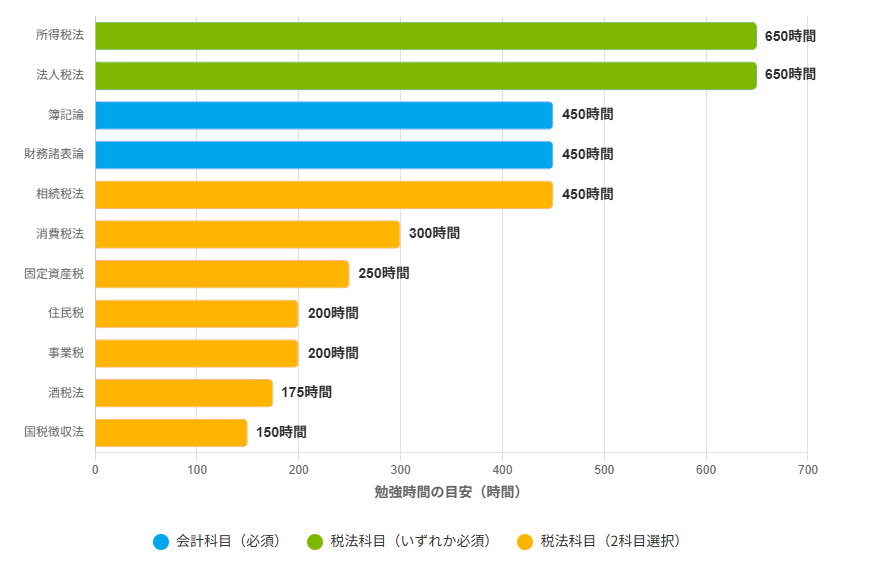

税理士試験では下記の表のとおり、会計科目で必須の2科目、税法科目で9科目中3科目の合計5科目に合格する必要があります。

また、税法科目では所得税法と法人税法のうち、どちらか1科目を必ず選択しなければなりません。

参考:仙台大原簿記情報公務員専門学校「働きながら税理士をめざすのは無理?合格に必要なポイントや勉強スケジュールを解説」(参照 2025-08-18)

表からわかるとおり、5科目で合格水準に達するまでには膨大な学習時間を要します。

勉強時間の目安から逆算して必要な日数と1日あたりの時間を導きだし、スケジュールを立てる勉強法が有効な試験対策です。

また、税理士試験は科目合格制で一度合格した科目は再受験不要なので、数年かけて5科目合格を目指す方法が一般的です。

学習スケジュールの参考例

税理士試験に挑戦する際は、年単位の綿密な学習スケジュールを立てなくてはいけません。

何年で合格を目指すのかは人それぞれですが、ここでは参考例として、3年で合格を目指す場合の学習スケジュールをご紹介します。

| 年数 | プラン例 |

|---|---|

| 1年目 | 【必須科目「簿記論」「財務諸表論」2科目合格を目指す】 ●財務諸表論を理解するには簿記論の知識が必要なので、「簿記論→財務諸表論」の順に学習する |

| 2年目 | 【選択必須科目「所得税法」または「法人税法」合格を目指す】 どちらを選んでも勉強時間の目安は600~700時間と長い ●学習範囲が広いため、1科目に絞って学習する ●1年目に不合格だった科目がある場合は「必須科目+選択必須科目」を受験する |

| 3年目 | 【選択科目2科目合格を目指す】 ●得意な科目や興味のある科目を選択するのがおすすめ ●他科目より比較的学習範囲が広くない「酒税法」「国税徴収法」「住民税または事業税」の中から2科目選択するという手もある |

参考:スタンディング税理士講座「税理士試験の勉強時間・勉強法は?忙しくても合格する受験プラン」(参照 2025-08-18)

②理論・計算問題をバランスよく対策する

税理士試験の科目は、「理論問題」と「計算問題」に分かれています。

科目ごとの出題比率は以下のとおりです。

| 科目 | 理論 | 計算 |

|---|---|---|

| 簿記論 | 0% | 100% |

| 財務諸表論 | 50% | 50% |

| 所得税法 | 50% | 50% |

| 法人税法 | 50% | 50% |

| 相続税法 | 50% | 50% |

| 消費税法 | 50% | 50% |

| 酒税法 | 40% | 60% |

| 国税徴収法 | 100% | 0% |

| 住民税 | 50% | 50% |

| 事業税 | 50% | 50% |

| 固定資産税 | 50% | 50% |

参考:スタンディング税理士講座「税理士試験の勉強時間・勉強法は?忙しくても合格する受験プラン」(参照 2025-08-18)

理論問題は、税法理論に関する問いに対して主に記述式で解答します。条文や規則を記載して解答する問題もあり、暗記も重要です。

計算問題では基本的に、四則演算と簡単な方程式が出題されます。

足し算・引き算・掛け算・割り算さえできれば問題なく解ける計算がほとんどですが、スピードと正確性が求められるためしっかり対策しましょう。

一部例外な科目もあるものの、理論問題と計算問題の出題割合は多くの科目で半々程度となっています。偏った勉強ではなくバランスの良い勉強が重要です。

③過去問を使って反復練習する

受験科目の基礎学習が済んだら、過去問を使った反復練習が効果的です。

過去問を繰り返し解くと、以下のような効果が見込めます。

- 出題の傾向や解き方のパターンを掴める

- 時間配分を意識した本番練習ができる

- 自分の苦手分野の発見につながる

- 一般的な問題と難問を見分ける練習になる

- 学習内容をアウトプットできる

知識をインプットする学習法は、身についた知識と抜けてしまった知識の見分けが難しいため、過去問を使った知識のアウトプットを行い、確実に知識を定着させていきます。過去問を使って学習する際は、自己採点後に抜けてしまった知識と苦手分野を重点的に再学習しましょう。

注意したいのは、過去問の内容が当時の税法に則っている点です。法が改正されていた場合、出題内容や解答が変わる可能性があるので、法改正の情報は別途確認してください。

国税庁の公式ホームページに記載されている過去の試験問題と答案用紙を積極的に活用し、税理士試験の合格を目指しましょう。

高卒で税理士になったあとのキャリアプラン

高卒から税理士になったあとは、以下のようなキャリアが考えられます。

- 勤務税理士

- 企業内税理士

- 独立開業税理士

税理士といっても、進むキャリアによって業務内容や働き方が微妙に異なります。

そのため、自分に合ったキャリアプランの構築が大切です。

①勤務税理士

勤務税理士は、会計事務所や税理士法人に勤める税理士を指します。一般的な税理士像として想像される働き方です。

税理士登録の条件である「2年の実務経験を積む」際にお世話になった会計事務所や税理士法人などで、そのまま勤務税理士になるケースも少なくありません。

クライアントの規模や業種、取り扱う税務の種類などは、勤務する職場によって異なります。

勤務税理士として働く際は、今後自分が専門としたい税務を多く取り扱っている職場を選択するのがおすすめです。また、他の税理士事務所に転職して税理士としてのキャリアを積む方法もあります。

②企業内税理士

企業内税理士は、税理士として一般企業の経理部や税務課などで働く人を指します。自社の税務書類作成、税務申告手続き、経営層へのアドバイスなどが主な業務です。

企業内税理士に対して企業の経営層は、外部の税理士よりも深く自社を理解した具体的なアドバイスを求めます。企業内税理士の助言ひとつで企業の経営方針を左右する可能性もあり、責任ある立場で仕事する場合が多いです。

税理士のクライアントは大半が一般企業です。将来的に独立開業を考えている人も、一般企業の組織構造を理解するために、まずは企業内税理士として勤務するケースがあります。

③独立開業税理士

独立開業税理士は自分で事務所を開業し、経営者となる人を指します。

ただし独立後は一から顧客を探し、増やしていかなくてはいけません。独立開業には税理士としての知識や経験だけでなく、新規顧客を開拓するための営業力も求められます。

顧客を獲得できるまでは収入が不安定になりやすいので、独立開業は十分な生活費の備えができてから行うのが望ましいでしょう。

顧客を獲得して事務所が軌道に乗れば他の税理士よりも大幅な収入アップが見込めます。そのほか、自分の望む働き方ができる点もメリットです。

高卒で税理士に向いている人

高卒から税理士を目指す道のりは、時間も労力もかかるほど険しいため、本当に自分に向いている職業なのか事前によく考えることが重要です。

税理士に向いている人の特徴を解説するので、自分の適性を見極めてください。

- 学ぶことに意欲的になれる人

- 几帳面で正義感のある人

- コミュニケーション力がある人

①学ぶことに意欲的になれる人

税理士試験合格に要する勉強時間は膨大です。そのため、年単位でコツコツと勉強できる、学びに意欲的な人が向いています。

また、税理士になってからも、継続的な勉強が欠かせません。

毎年の税制改正や不定期の法改正によって変化する業界なので、税理士は常に情報の更新が求められます。

クライアントの業種によっても求められる知識や対応が異なるので、知的好奇心が強く「多方面に渡る知見を積極的に得ようとする能力」が必須です。

②几帳面で正義感のある人

税理士は、税金に関わる細かい計算や複雑な書類作成などを請け負う仕事なので、几帳面さが求められます。

そもそも、顧客が税理士に仕事を依頼するのは、決算申告・納税の誤りなどを防ぎたいのも理由の一つです。税理士は、重要な仕事を任されていることを自覚し、強い責任感を持って業務を行わなければいけません。

税理士の仕事は、申請手続きや書類作成などルールに基づいた業務が多いです。たとえ些細なことでもミスをすれば顧客に多大な迷惑がかかる可能性があるため、丁寧かつ慎重に作業できる人に向いています。

③コミュニケーション力がある人

独立開業税理士は、新規顧客獲得に向けて営業が必須です。また、顧客とのコミュニケーションによる信頼関係の構築も求められます。

勤務税理士であれば顧客や同僚とのコミュニケーションは欠かせませんし、企業内税理士であっても同僚や他部署職員との連携が大切です。

顧客や同僚などの話をよく聞き、正確に情報を取捨選択して、過不足なく情報を伝えられるコミュニケーション力の高い人のほうが、業務を円滑に進められるでしょう。

高卒で税理士に向いていない人

高卒で税理士に向いていない人の特徴は、以下の3つです。

- 数字や分析に苦手意識がある人

- スケジュール管理が苦手な人

- 傾聴力や提案力がない人

苦労して税理士になっても、適性がなければ日々の業務を苦痛に感じる可能性が高いです。

就職後に後悔しないためにも、向かない人の特徴を把握しておきましょう。

①数字や分析に苦手意識がある人

税理士は数字を扱う仕事なので、毎日数字と向き合うことになります。

税制・税率を踏まえたうえでスピーディーかつ正確に計算する必要があり、細かい数字が苦手な人には向きません。

また、数字から会社の経営状態を分析して、アドバイスするのも業務の一環です。

目の前の数字を計算するだけでなく、計算した数字から物事を読み解く分析力も求められます。

数字や分析に苦手意識がある人は税理士として活躍しにくいでしょう。

②スケジュール管理が苦手な人

税理士は顧客数が多く、1人あたり15〜30件ほどの顧客を抱えるのが一般的です。

顧客数が多ければ必然的に処理すべきタスク量も膨大になり、タスクコントロール力やスケジュール管理力が求められます。

税理士は、税務に関する書類には提出期限があったり、分析結果の報告に期日があったり、期限内に業務を行わなければいけない場面があります。

期限内に間に合わないと、場合によっては個人や事務所の信頼低下につながる重大な事態に発展しかねません。

そのため、スケジュールの組み立てが苦手で効率よくタスクを消化できない人にはあまり向かないでしょう。

③傾聴力や提案力がない人

税理士は、顧客からの相談にしっかり耳を傾けなくてはいけません。人の話を聞くのが苦手な人だと、相談内容を理解するにも時間がかかり、顧客の信頼を損ねる可能性があります。

また、ただ話を聞くだけでなく、顧客の相談内容を深く理解し、自分の知識を元に改善・解決策を提案するのも税理士の仕事です。

傾聴力と提案力のどちらも必要になるため、人の話を聞いたり自分の考えをわかりやすく説明することが苦手な人には不向きといえます。

高卒で税理士になるメリット

高卒で税理士になるメリットは、以下の3つです。

- 平均年収が高い傾向にある

- 就職先・転職先に困りにくい

- 生涯現役で働きやすい

メリットを正しく理解すれば、学習期間中のモチベーションにもなります。

努力して税理士になったあと、どのようなメリットがあるのかを詳しくご紹介しましょう。

①平均年収が高い傾向にある

税理士は高度な知識が求められる専門職なので、一般的な職種よりも年収が高めです。高卒の平均年収を大幅に超える年収を手にすることも不可能ではなく、高収入を狙いやすいのはメリットといえるでしょう。

実績を積んで、より難易度の高い案件を任せてもらえるようになれば、昇給昇格にも期待できます。

十分な経験を積んだあとは独立開業税理士になるという道もあり、自分の事務所が軌道に乗ればさらなる年収アップも可能です。

②就職先・転職先に困りにくい

現在、多くの税理士法人・会計事務所では、税理士が不足しています。日本の税制がどんどん複雑化している影響もあり、税理士への需要は今後も高い状態が続く予想です。

職業としてのニーズが高いうえに、企業内税理士や独立開業などキャリアの選択肢が豊富なので、税理士になれば就職先・転職先に困る心配は少ないでしょう。

また、税務調査対応や提案の業務はAIに代用しづらく、将来的に仕事がなくなる可能性も低いと考えられます。

③生涯現役で働きやすい

税理士には定年がないため、本人のやる気次第で生涯現役で働けます。

また、経験豊富な税理士が評価されやすい傾向にあるため、一般企業で定年を迎える60~65歳を超えても安定した収入を期待できる仕事でもあります。

税理士は専門知識を有するのが大前提で、経験の豊富さは差別化において大きなアドバンテージです。

さらに、税理士は顧客との信頼関係の構築や事業理解を深めるまでに時間を要します。顧客側も、なるべく同じ人に長期依頼したい傾向にあることから、働く意思があるかぎり案件が途切れないケースも珍しくありません。

このように、生涯現役を目指す方に税理士はぴったりな仕事といえます。

高卒で税理士になる注意点

税理士になるとさまざまなメリットがありますが、一方で大変なことや苦労もあります。

高卒で税理士になる際に注意すべき点は、以下の3つです。

- 税理士になるまでに数年かかる

- 試験勉強へのモチベーション維持が難しい

- 常に勉強し続ける必要がある

注意点まで理解して、職業への理解を深めましょう。

①税理士になるまでに数年かかる

税理士試験の合格までは、3~5年以上かけるのが一般的です。

加えて、税理士の登録申請を行う条件として、2年以上の「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務」の実務経験が求められます。

実務経験と試験勉強を平行して進めるとしても、3年以上はかかるでしょう。

このように、税理士を目指すには長期的なスケジュールで考える必要があるため、気軽に目指せない点には注意してください。

②試験勉強へのモチベーション維持が難しい

税理士試験に合格するには、空き時間の大半を勉強に費やす必要があります。

年単位で1日数時間の勉強を続けるため、ずっと高いモチベーションを維持するのは難しいです。

高卒から独学で試験合格を目指す人もいますが、独学だと学習内容自体の理解に時間がかかってしまい、結果的にモチベーションを下げる原因につながりかねません。

また、大卒・大学在籍中の人と比べると、高卒から税理士を目指す仲間は見つけにくく、孤独を感じやすい点も、勉強意欲が低くなる要因といえます。

③常に勉強し続ける必要がある

税理士になったあとも勉強は続きます。

毎年税制改正が実施され、主に税率の変更や税に関する制度の見直しなどが行われます。

つまり、税理士として働く限り知識のアップデートをしていく必要があるのです。

また、税理士としてキャリアを築くうえで自分の強みを作るための勉強も欠かせません。

「ここだけは負けません」という得意分野を作らないと、他の税理士との差別化ができず、顧客がつきにくくなります。

このように、税理士であるかぎり勉強し続けなければいけない仕事である点には注意しましょう。

税理士以外のおすすめの仕事

ここでは、税理士になろうか迷っている方や目指す際の注意点をネックに感じている方に向けて、税理士以外のおすすめの仕事をご紹介します。

- 税務職員

- 経理

- 銀行員

税金に関わる仕事や数字を扱う仕事をピックアップしているので、よければ参考にしてください。

①税務職員

税務職員は、税理士と同じく税金に関わる仕事です。主に税金の徴収や調査、滞納整理といった業務を行い、税金を管理する役割を担っています。

税務職員は国家公務員なので、雇用面と収入面で非常に高い安定性を誇るのが魅力です。

なお、高卒も目指せるものの、採用試験を受けるには「高校または中学校を卒業してから3年を経過していない人(卒業見込みを含む)」という条件があります。

高卒が税務職員を目指せる期間は限られていますが、税に関する仕事に携わりたい方におすすめです。

②経理

経理は会社のお金の動きを管理する仕事です。税理士と違って税金に特化こそしていませんが、お金に関わる仕事という点では同じといえます。

特別な資格は不要なので、税理士よりも目指すハードルは低めです。

企業規模や業種を問わず事業経営において経理業務は必ず発生するので、一度働いた経験があれば再就職や転職に困りにくくなります。

経理は、お金に関する専門スキルを身につけたい方や手に職をつける仕事に就きたい方に適しているでしょう。

③銀行員

銀行員はその名のとおり、銀行でお金に関するさまざまな金融サービスを提供する仕事です。税理士と異なり税金に関わる業務は銀行窓口での納付を希望するお客様への対応くらいですが、お金に関わる点では同じといえます。

内部では総合職と一般職という区分に分かれますが、高卒で目指しやすいのは窓口業務や事務処理が中心の一般職です。

また、高卒が銀行に転職する際は、地方第二銀行や信用金庫といった中小規模の銀行がねらい目です。

高卒で税理士になるためのおさらい

税理士になるための条件は「税理士試験に合格する」「2年間の実務経験を積む」の2つであり、学歴の条件はありません。

決して楽な道のりではないものの、本人の努力次第で高卒も税理士になれます。

ただし税理士試験の学習ボリュームは非常に大きく、年単位で学習スケジュールを立て、計画的に対策しなくてはいけません。

また、新しいことを学ぶ姿勢は税理士になってからも求められるので、知的好奇心や学習意欲の高い人に向いている職業といえるでしょう。

自分に向いていそうだと感じた方は、本記事を参考に今日から準備を始めてみてください。