-

中卒で国会議員になった人って本当にいるの?

-

中卒から政治家になる方法が知りたい

「国会議員=エリート」というイメージが強い職業ですが、選挙に立候補するのに学歴は必要ありません。そのため、政治家は中卒者も目指せます。

事実、政界には最終学歴が中卒の国会議員も存在しています。

本記事では、中卒の国会議員の経歴や実績を紹介します。中卒から国会議員になる方法、国会議員に向いてる人・向いていない人の特徴なども解説するので、成功の極意を学んでいきましょう。

最終学歴が「中卒」の有名な国会議員7選

まずは、中卒の有名な国会議員を7名紹介します。

- 田中角栄

- 三原じゅん子

- 山本太郎

- アントニオ猪木

- 西川きよし

- 横山ノック

- 旭道山

中卒という学歴のハンデを物ともせず政界で活躍する人は、どのようなマインドや考えを持っているのでしょうか。

各国会議員の経歴や政治家になったきっかけについても解説していくので、興味がある方はぜひご覧ください。

田中角栄

| 最終学歴 | 二田尋常高等小学校 |

| 職業 | 政治家、実業家、建築士 |

| 政治家としての経歴 | 内閣総理大臣(第64・65代)、衆議院議員(16期)、大蔵大臣(第67・68・69代)など |

田中角栄(たなかかくえい)さんは、中卒で内閣総理大臣になった人物として有名な政治家です。

現在の中学校に相当する高等小学校を卒業後、中央工学校夜間部土木科に進学していますが、当時の中央工学校はまだ専門学校として認可されていなかったため、最終学歴は今でいう中卒です。

社会に出てからは「田中土建工業」を設立し、実業家として成功します。

田中さんは、昭和20年に日本が敗戦したことがきっかけで、政界の道を志すようになります。

田中土建工業の顧問だった大麻唯男(おおあさただお)さんの計らいもあり、1946年には衆議院議員選挙の新潟選挙区から立候補することになりました。初選挙では惜しくも落選しましたが、翌1947年に再チャレンジして見事当選します。

その後は郵政大臣・大蔵大臣・自由民主党幹事長・国務大臣など多くの役職を歴任し、54歳だった1972年には第64代内閣総理大臣に就任しました。

中卒から日本のトップに上り詰めた田中さんは、かつての豊臣秀吉のように立身出世(りっしんしゅっせ)を果たした人物を指す「今太閤(いまたいこう)」だと話題になりました。

三原じゅん子

| 最終学歴 | 板橋区立志村第一中学校 |

| 職業 | 政治家、元歌手、元女優 |

| 政治家としての経歴 | 女性活躍担当大臣(第14・15代)、参議院議員(3期)、厚生労働副大臣(菅内閣)など |

三原じゅん子(みはらじゅんこ)さんは「元女優」という肩書きを持つ中卒の国会議員です。

小学2年生で芸能活動を開始し、ドラマ出演やCDリリースを通じて多くの人気を獲得しますが、多忙により定時制の明治大学附属中野高校をわずか2日で退学したため、最終学歴は中卒となっています。

2008年に子宮頸がんを患った経験から医療・介護問題について真剣に考えるようになり、2010年の参議院議員選挙に自由民主党から比例区で出馬し初当選しました。

「女優引退」と退路を断って45歳で国会議員になった三原さんは、がん対策や児童虐待防止などに注力し、2024年の石破茂内閣では初入閣を果たしています。

2025年現在も留任し、内閣府特命担当大臣、女性活躍担当大臣、共生社会担当大臣の役職を務めています。

山本太郎

| 最終学歴 | 箕面自由学園中学校 |

| 職業 | 政治家、元俳優 |

| 政治家としての経歴 | れいわ新選組代表、 参議院議員(2期)、元衆議院議員(1期) |

山本太郎(やまもとたろう)さんは、俳優から国会議員に転身し、今では政党の代表を務めています。

高校1年生の時にバラエティ番組に出演し芸能界デビューの道が開けたものの、通っていた高校から「番組に出演しないか、学校を自主退学するか」という選択を迫られ、山本さんは自主退学を選びました。そのため、最終学歴は中卒です。

確かな演技力を持つ役者として多くの映画やドラマに出演していましたが、2011年に福島第一原発事故が起こり、以降は俳優の仕事を失うリスクを顧みず反原発活動へ積極的に参加するようになります。

2013年に参議院議員選挙の東京選挙区から無所属で出馬して、見事当選しました。

2025年現在は、2019年に設立した政治団体「れいわ新選組」の代表に就任し、財政・金融政策や労働政策、原発問題を中心に積極的に取り組んでいます。

アントニオ猪木

| 最終学歴 | 横浜市立寺尾中学校 |

| 職業 | 政治家、元プロレスラー |

| 政治家としての経歴 | スポーツ平和党代表、次世代の党国民運動局長兼参議院政策調査会長、日本を元気にする会最高顧問など |

アントニオ猪木(アントニオいのき)さんは、史上初となるプロレスラーから国会議員になった人物です。

中学時代に家族でブラジルに移住して学業から離れたため、最終学歴は中卒となっています。

17歳の時に、たまたま遠征でブラジルを訪れていた力道山(りきどうざん)さんからスカウトされてプロレスデビューし、瞬く間に人気レスラーとなりました。

しかし、幼い頃に亡くした父が市会議員をしていた影響もあり、猪木さんにはプロレスラーになってからも「政治家になりたい」という夢があったそうです。46歳の時に自ら「スポーツ平和党」を結成して参議院議員選挙に比例区から出馬、初当選して晴れて「プロレスラー議員」となっています。

国会議員になってからは「スポーツ交流を通じて世界平和を」を理念に活動します。湾岸戦争でイラクが日本人41名を人質を取った際、単身でイラクに乗り込み、人質の救出に貢献しました。

西川きよし

| 最終学歴 | 大阪市立三稜中学校 |

| 職業 | 政治家、漫才師、お笑いタレント |

| 政治家としての経歴 | 参議院議員(3期) |

漫才分野で初の文化功労者に選ばれた西川きよし(にしかわきよし)さんも、かつて中卒の国会議員になった人物です。

西川さんは経済的に余裕のない家庭で育ち、中学時代には父が病に倒れさらに家計が苦しくなったため、高校進学を断念しています。

「カネなし、コネなし、学歴なし」でも勝負できるのではと考えて芸の道を志し、1966年に横山やすしさんと漫才コンビ「横山やすし・西川きよし」を結成して人気漫才師となりました。

政治の道を志したのは、20代の頃に生恵幸子(いくえさちこ)師匠に誘われ、刑務所や老人ホーム、児童養護施設などで慰問活動を行ったのがきっかけです。次第に福祉政策について興味を持った西川さんは、40歳を目前にして政治家への転身を考えるようになります。

政治家への転身を一度は家族に反対されますが、40歳を目前にした1986年、周囲の賛同も得て参議院議員選挙に大阪選挙区から無所属で立候補すると、約102万票を獲得してトップ当選。

その後は「小さなことからコツコツと」をモットーに福祉政策に力を入れ、参議院議員を18年間も務めました。

横山ノック

| 最終学歴 | 神戸市立楠木高等小学校 |

| 職業 | 政治家、漫才師、お笑いタレント |

| 政治家としての経歴 | 参議院議員(4期)、大阪府知事(第13・14代) |

横山ノック(よこやまノック)さんは、高等小学校を卒業後、米軍施設勤務を経て漫才師になります。

事務所の移籍やコンビ解消などを経て、横山フックさん・横山パンチさん(別名:上岡龍太郎)の3名で「漫画トリオ」を結成し、当時としては斬新な時事ネタを盛り込んだ漫才で人気を博しました。

漫才に使う時事ネタを収集する目的で日々あらゆるニュースに目を通していた横山さんは、徐々に政治に関心を持つようになり、政治家への転身を意識するようになったそうです。

1968年、参議院議員選挙に無所属での出馬を表明したのがきっかけで、「漫画トリオ」は活動を停止します。

同年に行われた参議院議員選挙で見事初当選を果たしたあと、国会議員とタレント業を並行して、政治の広報的な立場として精力的に活動しました。

その後、1995年に大阪府知事選挙に立候補するために、参議院議員を退職します。大阪府知事選挙では、芸人としての知名度の高さも相まって大阪府民から多くの支持を集め、他の候補者を寄せ付けない圧倒的な投票数で当選しました。

中卒という学歴のハンデを覆して大阪府知事に就任した横山さんは、主に大阪の財政の立て直しに注力しました。

旭道山和泰

| 最終学歴 | 徳之島町立亀津中学校 |

| 職業 | 政治家、実業家、元大相撲力士 |

| 政治家としての経歴 | 衆議院議員(1期) |

「南海のハブ」という愛称で親しまれていた元大相撲力士・旭道山和泰(きょくどうざんかずやす)さんも、かつて中卒の国会議員として活動していた経歴を持つ人物です。

中学卒業後、母の知人である相撲部屋関係者からの強い勧めにより、高校には進学せず相撲部屋に入門します。1980年の5月場所で初土俵を踏み、同年の7月場所で序の口優勝を果たしました。

力士としては軽量ながらもどんな相手にも真っ向勝負を挑む旭道山さんの姿に、相撲ファンを中心に多くの支持を集めました。

現役力士として活躍していた1996年、衆議院議員選挙に新進党から比例区で出馬すると表明し、日本相撲協会に廃業届を提出します。選挙結果は、新進党の当選者156名中153番目というぎりぎりながらも初当選を果たしています。

国会議員になったあと、青年局長や文教委員などを歴任し、政治家として精力的に活動を続けました。

2000年の衆議院解散と同時に政界から勇退し、2025年現在はタレントや実業家として活躍中です。

中卒で国会議員を目指すならどんなルートがある?

中卒者が国会議員になる方法は、以下の3パターンがあります。

- 地方議員として知名度を上げる

- 国会議員の秘書を経て支援者を募る

- 別の業界で高いステータスや知名度を得てから国政にチャレンジする

それぞれ詳しく解説していきます。

なお、ほかにも官僚や政党の職員になってから国会議員を目指す道や、各政党の選挙区候補者の公募に応募するといった選択肢もありますが、実績が乏しい中卒者には少々ハードルが高いです。

①地方議員として知名度を上げる

地方議員として経験を積み、政治家としての知名度を上げて国会議員を目指す方法です。

ちなみに、2020年2月に行われた調査によると、参議院議員の前職の割合は「地方議員」がトップで、参議院議員の約4人に1人は地方議員から国会議員になっています。国会議員になる最も主流なルートと言えるでしょう。

地方議員は、主に各地方公共団体で行われる議会に「住民の代表」として出席し、条例の制定・改定、予算などを審議する役割を担います。

地方議員から国会議員への就任につなげるためには、1人でも多くの住民から支持を得られるかどうかが重要なポイントと言えます。住民から支持される地方議員になるうえで、住民とのコミュニケーションを図ることは必要不可欠です。

日頃から住民の意見に耳を傾け、住民が何を求めているのかを把握すれば、地域の問題点が浮き彫りになります。そうすれば、地域の問題点の改善に向けた活動ができるのはもちろん、活動結果を住民に共有する場を設けることで信頼獲得につながります。

また、地域メディア・地元のイベントでの露出を増やすのも、自身の政治活動をアピールする際に効果的です。

地域住民からの支持が多ければ多いほど、政治家としての知名度アップが期待できるので、結果的に国会議員への就任に大きく前進できます。

ちなみに、地方議員になるためには、衆議院議員・参議院議員と同様に、地方議会議員選挙に立候補して当選しなければいけません。

地方議会議員選挙に立候補する条件として、満25歳以上の日本国民かつ、立候補する地域に3カ月以上住んでいる旨が定められています。

参考:政治ドットコム「【政治家になるにはどうすればいい?】政治家前職ランキング〜「参議院議員編」」(参照 2024-08-02)

②国会議員の秘書を経て支援者を募る

国会議員の秘書として活動したあと、議員秘書としての実績を武器に支援者を募る方法もあります。

議員秘書の主な仕事内容は、法案・政策に関する文書作成、議会・行事への代理出席、選挙準備、議員宛のメール・電話の対応などさまざまです。

国会議員を目指す人が議員秘書になるメリットは、以下の通りです。

- 国会議員の政治活動を間近で見られる

- 選挙活動の運営方法を学べる

- 政界内で人脈を構築できる

- 「元議員秘書」という肩書きが得られる

衆議院・参議院選挙に出馬する場合、選挙活動における金銭的な負担を減らすうえで一人でも多くの支援者を確保しなければなりません。また、現職の議員や政党から推薦や支援を受けられれば、自身の知名度が上がり投票率のアップにもつながります。

国会議員を目指すなら、秘書として携わる国会議員と信頼関係を築くのは大前提として、他の議員や政党関係者とも積極的に交流して支援者を増やしていきましょう。

ちなみに、国会議員の秘書は「公設秘書」「私設秘書」の2種類があります。

【公設秘書とは】

国家公務員特別職として国から給与が支払われている秘書を指します。

「第一秘書」「第二秘書」「政策担当秘書」の3種類に分類されているものの、中卒者の場合、学歴をはじめ厳しい条件が定められていない「第一秘書」「第二秘書」になる流れが一般的です。

【私設秘書とは】

議員事務所の運営費から給与が支払われている秘書を指します。

報酬額、雇用形態、就業時間、休日などは、国会議員の判断で決められるのが特徴です。

国会議員の秘書になる手段として、求人サイトから議員秘書の求人を見つけて応募する方法があります。

くわえて、政治のボランティアや後援会などに参加して、関係者から秘書を探している国会議員を紹介してもらう方法も一般的です。

③別の業界で高いステータスや知名度を得てから国政にチャレンジする

先述した有名な中卒の国会議員には、「前職で成功してから国政にチャレンジしている」という共通点があります。

中卒から国会議員を目指すなら、まずは別の業界でステータスや知名度を築くのも一つのルートです。

異なる業界で成功しながらも、セカンドキャリアとして政界進出した中卒の国会議員を紹介します。

【会社経営者】

・田中角栄

【芸能人】

・三原じゅん子

・山本太郎

・西川きよし

・横山ノック

【アスリート】

・アントニオ猪木(プロレスラー)

・旭道山(相撲)

選挙に当選する際は、有権者に自分の政策や政治に対する熱い気持ちを聞いてもらえるかどうかが重要です。ステータスや知名度を持っている人は、それだけで耳を傾けてもらえる可能性が高いため、有利に選挙戦を進められるメリットがあります。

番外編:政治塾で政治について学ぶのもおすすめ

国会議員を目指す前に、まずは政治塾で政治家として求められる知識を学んで国会議員になる基盤を整えるのもおすすめです。

政治塾とは、政治家を志している人や政治に関連する職業の人などが集まって政治や経済、歴史などを学ぶ場です。政党が運営しているものもあれば、政治家などが個人で運営している私塾もあります。

政治塾への入塾は、国会議員に必要な知識を得られるだけでなく、政界で活躍している議員や政治家を志す仲間といった人脈づくりにも役立つというのもメリットです。

ちなみに、第95代内閣総理大臣の野田よしひこ氏は、1980年に「松下政経塾」に入塾し、1987年に千葉県議会議員に初当選、1993年には衆議院議員に初当選しています。

中卒から国会議員になるルートはいくつかありますが、政治について何も知らないままいきなり目指すのはかなりハードルが高いです。

いきなり政界に飛び込むのが不安な方は、政治塾で政治を深く知ることから始めてみましょう。

ただし、政治塾ごとに年齢などの入塾条件が定められていたり、選考が行われたりすることがあります。

中卒で国会議員に当選したあとのキャリアパス

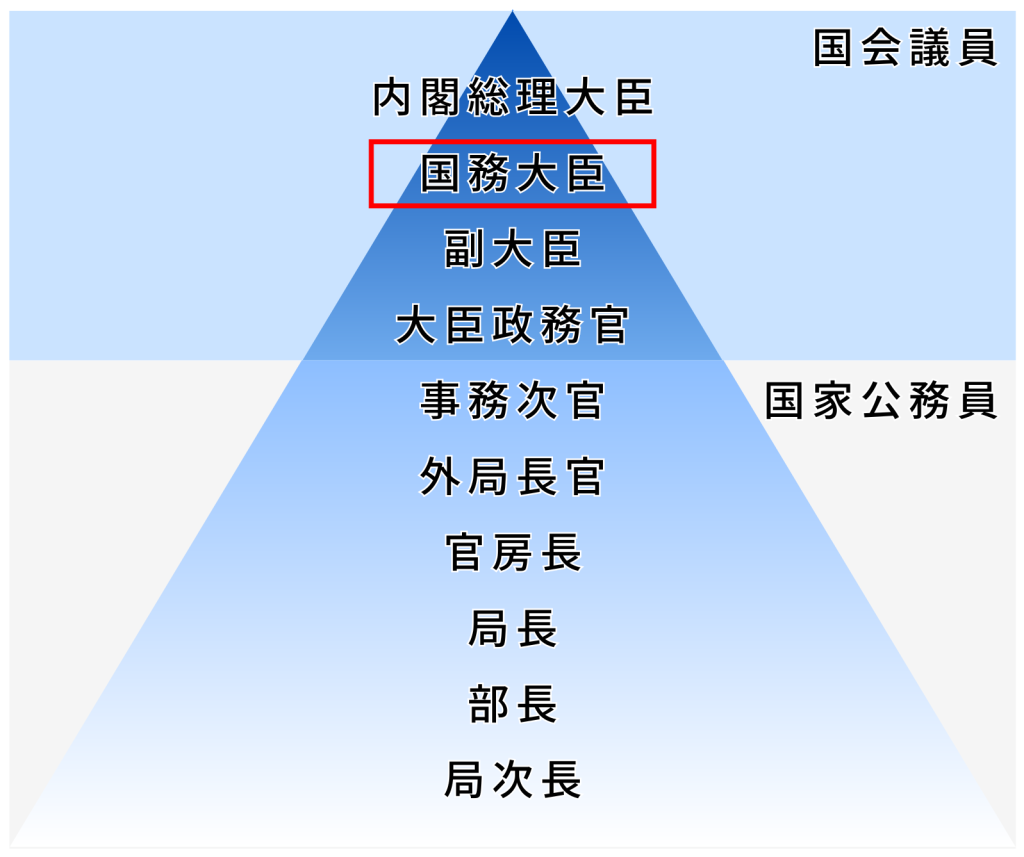

中卒で国会議員になったあとのキャリアパスをご紹介します。

- 国会議員として政治活動を行う

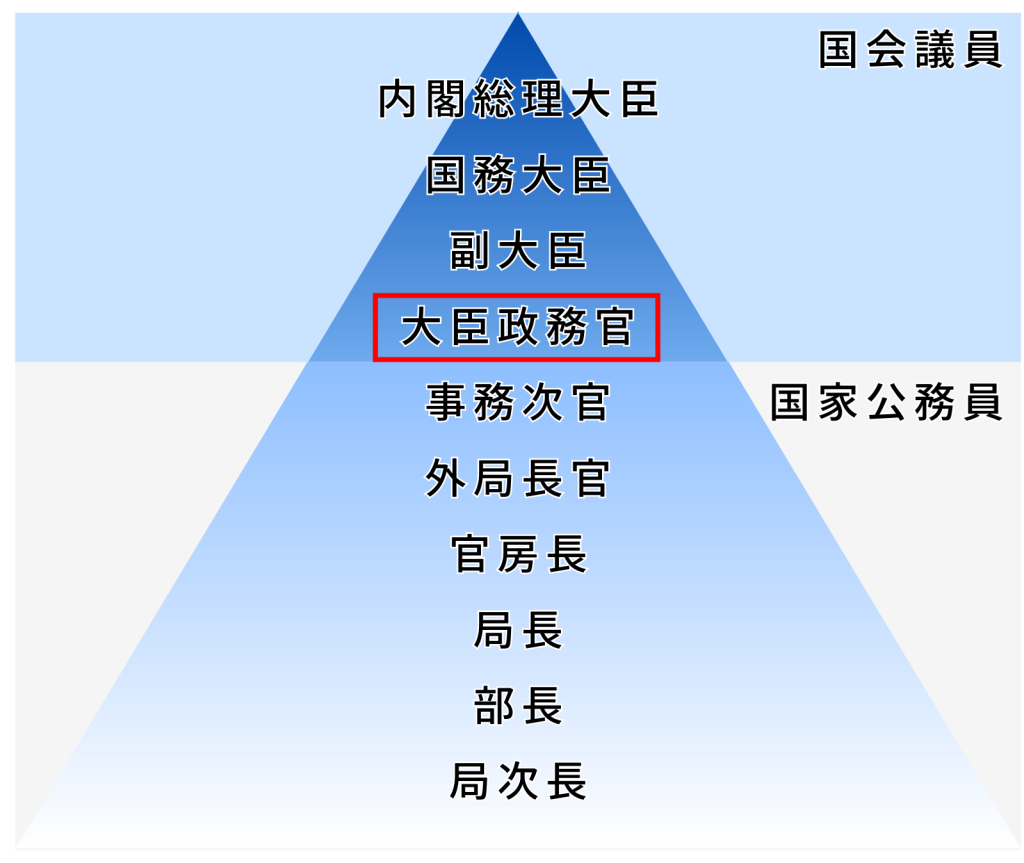

- 政務官(大臣政務官)に就任する

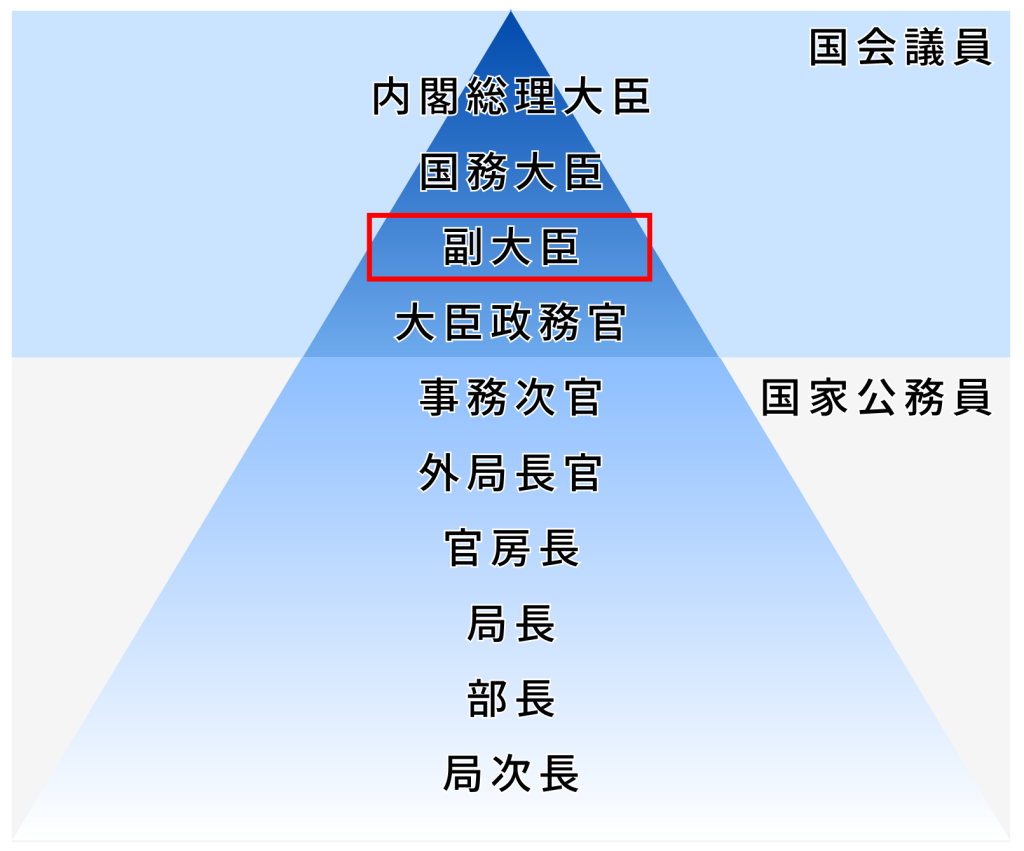

- 副大臣に就任する

- 国務大臣に就任する

なお、今回は与党の議員として当選した場合を想定したキャリアパスとなります。

【与党とは】

政権を握る政党を指します。首相制度を導入する国では、基本的に議会で最も多くの議席数を獲得した政党の党首が内閣総理大臣に任命される仕組みです。

「大臣・副大臣・政務官」は「政務三役」とも呼ばれ、内閣総理大臣が交代したり内閣改造を行ったりするタイミングで、内閣総理大臣の判断のもと選出されます。政務官になる条件は特に定められていないものの、大臣や副大臣も含めて国会議員の中から選ばれるパターンが一般的です。

ちなみに、政治の話題でよく聞く「官僚」は、中央行政機関で各省に携わる国家公務員のことを指します。

「大臣・副大臣・政務官」は上位公務員とも言われているものの、任命されるのは国会議員であり官僚ではありません。官僚から政務三役のいずれかを目指す場合、衆議院・参議院選挙に当選して国会議員になる必要があります。

国会議員と官僚は、同じ政治に携わるもの同士でよく混合されがちですが、実際は仕事内容やキャリアパスなど別物である旨を覚えておきましょう。

キャリアパス①国会議員として政治活動を行う

国会議員になったあとは、まず政治活動を行ってキャリアを築いていきます。

国会議員の1日の大まかなスケジュールは以下の通りです。

| 午前 | ・秘書と打合せ ・所属政党の会合への出席 ・衆議院・参議院委員会への出席 |

| 午後 | ・議員連盟の勉強会・その他会合への出席 ・衆議院・参議院本会議への出席 ・省庁関係者との打合せ・マスコミ取材・面談対応など |

上記以外にも、国会が開かれない土日に地元の選挙区で、支援者に挨拶回りを行うのが一般的です。

特に衆議院議員は、内閣の方針で任期満了前に解散する可能性があるため、いつ解散総選挙が行われてもいいように支援者と良好な関係を築かなければいけません。

国会議員は、年間を通して国民のために忙しいスケジュールをこなします。

体力的にも精神的にも大変な職業ではあるものの、国会議員としての実績が認められれば、将来内閣に入閣できる可能性が高まります。

キャリアパス②政務官(大臣政務官)に就任する

国会議員として実績を積み重ねていくと、大臣から「政務官(大臣政務官)」に任命されるケースがあります。政務官は、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に次ぐ上位役職です。

【政務官の仕事内容】

政務官は、主に大臣が行う業務全般のサポート役を担います。内閣府、復興庁、デジタル庁、各省庁に配置され、政策の進捗管理や調整、 国会での質疑応答、広報活動や現場視察などを行います。

政務官になるうえで特別な資格は不要です。各省の大臣が経歴および政治活動の実績などをもとに、サポート役として適任の国会議員を選出します。

そのため、たとえ当選回数が1回でも実力が評価されて政務官に任命される若手議員も存在します。

なお、政務官と事務次官は混同されがちですが、政務官は国会議員が職務に就く一方で、事務次官は各省庁のトップ官僚が就任します。

あくまでも事務次官は一般職の国家公務員のため、政治的な変動には影響されません。

キャリアパス③副大臣に就任する

大臣から副大臣に任命されるキャリアパスもあります。副大臣の定数は26名で、各省に副大臣を置くことが法律で定められています。

【副大臣の仕事内容】

副大臣の仕事内容は、主に大臣の補佐です。国務大臣の直下で制作の企画〜実施までサポートし、場合によっては大臣の代わりに国会での答弁も行います。政務官よりも広範な責任を担うものの、国政に関する重要事項を決める際に開かれる「閣議」に参加できません。

政務官には大臣が不在の際に代行する権利がありませんが、副大臣はその権限を持っています。大きな責任を伴うため、政界で豊富な経験・実績を持つ議員が副大臣に任命される傾向です。

2024年8月時点の内閣において副大臣に就任した議員の当選回数は、2~6回です。4回当選している議員が最も多いことから、政務官のように初当選でそのまま任命されるケースは現実的に難しいのがわかります。

また、副大臣に就任した議員のほとんどは、過去に政務官として活躍しているのも特徴です。そのため、政務官として結果を残し、キャリアを重ねていけば副大臣への道が開かれます。

参考:首相官邸「第2次岸田第2次改造内閣 副大臣名簿」(参照 2024-08-02)

キャリアパス④国務大臣に就任する

内閣総理大臣によって任命される国務大臣は、各省庁の最高責任者です。法律によって、国務大臣の過半数は国会議員から選出しなくてはいけないという決まりがあります。

国会議員以外の国務大臣のことを「民間人閣僚」と呼びます。

【国務大臣の仕事内容】

国務大臣の仕事内容は、内閣総理大臣の指揮のもと、担当する省庁の政策を立案・実施や法案の提出などを行います。文部科学、環境、総務、厚生労働など所属する省庁によって政策案の内容は異なります。

内閣特命担当大臣は、他の国務大臣と兼務する場合も珍しくありません。

2024年8月時点の内閣において国務大臣に就任した議員の当選回数は、2〜10回です。5回当選している議員が最も多く、次いで7回、8回となります。

2〜4回の当選回数で国務大臣に任命されている国会議員は、政務官や政党の幹事長など過去に上位の役職に就いた経歴を持っているのが特徴です。副大臣の就任歴がなくても国務大臣になれた国会議員もいます。

そのため、国務大臣になるうえで政務官としての実績がキャリアアップの大きなカギと言えます。また、多くの議員から評価を獲得し、政党内で上位の役職に任命されることも有効な手段の一つです。

参考:首相官邸「第2次岸田第2次改造内閣 副大臣名簿」(参照 2024-08-02)

中卒で国会議員に向いている人・向いていない人

中卒で国会議員に向いている人・向いていない人の特徴をご紹介します。

国会議員は、仕事内容や労働環境などが一般的な職業と大きく異なります。

そのため、自分に適性があるかどうかを冷静に判断したうえで、国会議員を目指すべきか決断しましょう。

| 国会議員に向いている人 | 国会議員に向いていない人 |

|---|---|

| 責任感がある人 | コミュニケーション力に不安を感じる人 |

| 人の役に立ちたい人 | 精神力や体力に自信がない人 |

| リーダーシップを持っている人 | 継続的に勉強することが苦手な人 |

中卒で国会議員に向いている人の特徴3つ

中卒で国会議員に向いている人の特徴は、以下の通りです。

- 責任感がある人

- 人の役に立ちたい人

- リーダーシップを持っている人

国会議員は、非常に責任の重い仕事ばかりです。公共の利益を最優先に考えつつ、国の法律や制度をより良い方向に変えていく役割を担っています。

国民の代表として自分の行動や意志決定に対して責任を持って行動できる人は、支援者が集まりやすく国会議員として活躍しやすいです。

また、国民がより豊かな暮らしをしていくためには、どのような政策を行えばいいのか自分の中で明確にしておく必要があります。国民のための政治活動を行ううえで、人の役に立ちたいという気持ちも欠かせません。

常に「世のため人のため」という姿勢で政治に向き合える人は、国会議員としてキャリアアップできる可能性が高いです。

そして、国会議員はさまざまな政策課題に対して、他の議員や関係者と協力しながら解決策を見つけていく場面が多いです。

問題解決のためのビジョンを示し、チームをまとめられるようなリーダーシップを持っている人は国会議員に適しています。

中卒で国会議員に向いていない人の特徴3つ

中卒で国会議員に向いていない人の特徴は、以下の通りです。

- コミュニケーション力に不安を感じる人

- 精神力や体力に自信がない人

- 継続的に勉強することが苦手な人

国会議員として活躍するためには、国民から信頼される議員になれるかどうかが重要です。信頼される議員になるうえで、まず多くの国民に自分の思い描く政治を知ってもらう必要があります。

地域住民やメディア関係者など多くの人と意見交換を積極的に行うことで、知名度が上げられるのはもちろん、国民がどんな国づくりを望んでいるのか知るきっかけにつながります。

また、政界内で人脈を作って自分の評価を高めておくのも国会議員として成功する大切なポイントです。このように、さまざまな人と交流を持ち、自分の考えを表明することが求められるので、コミュニケーション力に自信がない人は厳しい職業と言えます。

さらに、国会議員の仕事は、心身ともにタフでなければ続けるのが難しいです。先述した通り、平日は国会への出席をはじめ1日のほとんどを会合や会議に費やします。国会がない土日は、支援者と交流するために地元の選挙区に訪れる場合が多いです。

他にも、国内外を問わず出張が発生したり、マスコミの対応に追われたりするケースもあるので、精神力や体力に自信のない人は国会議員の職務に集中できないかもしれません。

そして、国会議員は日々の勉強が欠かせません。適切な判断を下すために、政治・法律・社会問題など最新の知識を常に学び続ける必要があります。

継続的に勉強することが苦手な人は国会議員に向いていない可能性が高いです。

中卒で国会議員になるメリット・デメリット

中卒で国会議員になるメリット・デメリットをご紹介します。

国会議員はステータスや収入ばかりに注目しがちですが、目指す際は「政界ならではのルール」や「国会議員の働き方」もしっかりチェックしておく必要があります。

自分が理想としている働き方なのか今一度考えてみましょう。

| 中卒で国会議員になるメリット | 中卒で国会議員になるデメリット |

|---|---|

| 法律の制定や政策を実現して後世に残る仕事ができる | 休みがほとんどない |

| 年収2,000万円以上が見込める | 不祥事を起こせば辞職せざるを得なくなる |

| 議員特権を受けられる | 地方選出の場合は選挙区と東京の行き来が大変 |

中卒で国会議員になるメリットは3つ

中卒で国会議員になるメリットは、以下の3つです。

- 法律の制定や政策を実現して後世に残る仕事ができる

- 年収2,000万円以上が見込める

- 議員特権を受けられる

国会議員は、「法律をつくる・改正する」「社会の問題解決に貢献する」「制作を実現する」といった後世に影響を与える職業です。日本の未来を良い方向に導く役割を担うポジションに立てるので、他の職業とは異なる大きなやりがいを感じられます。

また、高収入を目指せるのも国会議員になるメリットです。国会議員は、歳費として少なくとも月額129万4,000円が支給されます。

くわえて、賞与に該当する「期末手当」も支給され、一般の国会議員の期末手当は600万円以上と言われています。単純計算すると、年収2,000万円以上は確実です。

そして、国会議員として職務を全うできる環境を整えるために、憲法で認められた3つの特権があります。

- 免責特権:議会での発言・行動に関して議会外で法的責任を問われない。

- 不逮捕特権:議会活動を妨げない目的で、国会の会期中は逮捕されない。

- 歳費特権:国庫から歳費を受け取れる。

他にも、政治活動で必要な移動の負担を軽減するために「交通費無料」の待遇が用意されています。

ただし、不逮捕特権に関しては所属する議院の許可が下りれば、逮捕される可能性があるので注意しましょう。

参考:e-eov 法令検索「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(参照 2024-08-21)

中卒で国会議員になるデメリットは3つ

中卒で国会議員になるデメリットは、以下の3つです。

- 休みがほとんどない

- 不祥事を起こせば辞職せざるを得なくなる

- 地方選出の場合は選挙区と東京の行き来が大変

国会議員は、丸一日休める日がほとんどありません。平日は国会議事堂に出向き、さまざまな会議や会合に長時間参加して、合間には各関係者との打合せやマスコミの取材に対応します。

土日祝日は、地元の選挙区で支援者と交流したり、地元のイベントに参加したりしてかなり忙しいです。1日予定がなかった日は年15日程度しかなかったという議員も存在します。

国会議員として長く活動するためには、積極的な政治活動が必要不可欠であるとはいえ、休みが取りにくい点はデメリットと言えます。

また、万が一不祥事を起こした際は、議員を辞職せざるを得なくなる可能性が高いです。

不祥事例は、政治資金の流用、私生活での問題行動、国会中の失言などさまざまです。一度表に出てしまえば、あっという間に世間に知れ渡ってしまい、多くの国民から白い目で見られてしまいます。

議員にふさわしくないと判断されると、「議員辞職勧告」を言い渡される可能性があります。法的拘束力はないものの、ほとんどの国会議員はそのまま辞職する場合が多いです。

そして、地方選出の国会議員の場合、選挙区と東京間を往復する際の負担が大きいデメリットもあります。東京と地方を新幹線で行き来する生活が続き、自宅で過ごす時間よりも移動時間の方が長いという声も少なくありません。

中卒で国会議員になるためのおさらい

中卒から国会議員になることは可能です。

国会議員になるためには、選挙で当選する必要があります。

選挙に立候補する条件は、衆議院議員が「日本国民で満25歳以上であること」、参議院議員が「日本国民で満30歳以上であること」です。

学歴や資格は選挙に立候補する条件に含まれていないので、国会議員は中卒者も目指せます。

政界には中卒の国会議員もいるので、彼らの経歴から国会議員になる方法や成功する秘訣を探ってみてください。

最後に、中卒者が国会議員になる方法と、なった後のキャリアパスをまとめます。

【中卒者が国会議員になる方法】

・地方議員として知名度を上げる

・国会議員の秘書を経て支援者を募る

・別の業界で高いステータスや知名度を得てから国政にチャレンジする

【国会議員当選後のキャリアパス】

・国会議員として政治活動を行う

・政務官(大臣政務官)に就任する

・副大臣に就任する

・国務大臣に就任する

中卒者が国会議員になるルートは一つではありません。この記事を参考に自分にとって最適なルートを選び、国会議員への道を切り開いていきましょう。