-

中卒で一級建築士になることはできる?

-

中卒で一級建築士に就職するメリットやデメリットはある?

一級建築士になる方法はいくつかありますが、中卒のまま目指すのは難しいです。

今回は、一級建築士になりたい中卒者に向けて、以下の内容を解説していきます。

- 一級建築士になるための基本条件

- 一級建築士になったあとのキャリアパス

- 一級建築士に向いている人・向いていない人の特徴

- 中卒で一級建築士になるメリット・デメリット

建築士試験に合格するための対策方法もご紹介するので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

中卒で一級建築士になるのは難しい

中卒のまま一級建築士を目指すのは、極めて難しいです。

一級建築士になるには、「一級建築士試験」に合格し、免許の登録申請を行う必要があります。

中卒で一級建築士試験を受けるうえで満たすべき条件は、以下の3つです。

- 高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)に合格して専門学校・大学で指定科目を修了する

- 実務経験を積んで二級建築士を取得する

- 実務経験を積んで建築設備士を取得する

中卒から最短で一級建築士になりたいのであれば、まず高卒認定試験に合格したあとに専門学校や大学に通って指定科目を修了するルートがおすすめです。

実務経験を積んで二級建築士や建築設備士の資格を取得するルートは、条件をクリアするまでの期間がかなり長く、最短でも十数年かかります。

そのため、中卒のまま一級建築士を目指すのはあまり現実的な方法とは言えません。

なお、一級建築士のほかに建築士に関する資格は、「二級建築士」「木造建築士」が挙げられます。それぞれの資格の違いは以下の通りです。

| 一級建築士 | 面積が500㎡以上の公共建築物、延床面積が1,000㎡以上かつ高さが13mある大規模な建造物など、すべての建造物の設計が可能です。 |

| 二級建築士 | 面積が500㎡以下の公共建築物、延べ面積が30㎡〜300㎡の建築物の設計が可能です。 |

| 木造建築士 | 2階建てまでかつ、面積が100㎡z以上300㎡以内の木造建築物の設計や工事管理が可能です。 |

木造建築士、二級建築士、一級建築士の順で設計できる建築物の範囲が広くなり、高い専門性が求められます。

そのため、二級建築士や木造建築士よりも一級建築士のほうが、資格取得の難易度も業界での需要も高いです。

一級建築士になる必須条件

一級建築士になる必須条件は、「一級建築士試験に合格する」「実務試験を積む」の2点です。

実務経験については、令和2年度の建築士試験より受験要件から免許登録要件に変更され、実務経験がなくても試験を受けられるようになっています。

先述した通り、中卒者が一級建築士試験を受けるための条件は以下の3つです。それぞれの条件によって、一級建築士になれるまでにかかる年数が異なります。

- 高卒認定試験に合格して専門学校・大学に通って指定科目を修了した場合:最短で8年程度

- 実務経験を積んで二級建築士を取得した場合:最短で11年程度

- 実務経験を積んで建築設備士を取得した場合:最短で13年程度

ご覧の通り、二級建築士や建築設備士を取得するよりも、高卒認定試験に合格して専門学校や大学を卒業したほうが早くなれる可能性が高いです。

一級建築士試験は最終学歴で受験条件が変わる

一級建築士試験は、学歴によって受験するうえでクリアすべき要件がかなり変わります。

中卒のまま受験要件を満たしたいのであれば、「7年以上の実務経験を経て二級建築士になる」もしくは「9年以上の実務経験を経て建築設備士になる」のどちらかが必要です。

一級建築士試験自体は、二級建築士・建築設備士になれた時点ですぐ受験可能ですが、免許の登録申請ができるようになるまでに、さらに4年間の実務経験を積まなければいけません。

一方で、建築の専門学校・大学を卒業した場合、卒業後すぐに一級建築士試験を受けられるだけではなく、免許を登録するために必要な実務経験が最大4年間で済むメリットもあります。

また、建築科の夜間部を設ける専門学校・大学も珍しくないため、働きながら学校に通うことも可能です。

専門学校・大学に入学するためには、高卒認定試験に合格する手順が必要になりますが、それでも中卒者が一級建築士を目指すうえで最も現実的なルートと言えます。

なお、直近5年間の一級建築士試験の合格率は約10~12%と低い傾向にあり、令和6年の合格率は8.8%です。非常に難易度が高い試験なので、合格するためにはしっかり対策を講じる必要があります。

参考:国土交通省「令和6年一級建築士試験「設計製図の試験」の合格者を決定」(参照 2025-03-17)

一級建築士合格者の属性を学歴・資格別で紹介

令和6年度の一級建築士合格者の学歴・資格別内訳は以下の通りです。

| 学歴 | 人数 | 構成比 |

|---|---|---|

| 大学 | 2,245人 | 74.6% |

| 短大 | 5人 | 0.2% |

| 高等専門学校 | 77人 | 2.6% |

| 職能大等 | 10人 | 0.3% |

| 専修学校 | 150人 | 5.0% |

| 二級建築士 | 477人 | 15.8% |

| 建築設備士 | 33人 | 1.1% |

| 無回答 | 13人 | 0.4% |

参考:国土交通省「令和6年一級建築士試験「設計製図の試験」の合格者を決定」(参照 2025-03-17)

一級建築士合格者は大卒が74.6%と最も多く、次いで二級建築士が15.8%、専修学校卒が5.0%という結果が出ています。

一級建築士試験はさまざまな学歴・資格の保有者が合格しているため、中卒者も手順を踏めば合格を目指せます。

中卒から一級建築士になる手順

ここからは、中卒から一級建築士になる手順について詳しく解説していきます。

中卒から一級建築士になる手順は、以下の通りです。

- 高卒認定試験に合格したあと建築の専門学校・大学を卒業する

- 実務経験を積んで1級建築士を目指す

先ほどご紹介した「合格者の学歴・資格別内訳」からも分かる通り、一級建築士試験の合格者のうち「専修学校(専門学校)卒」「大卒」の学歴を持つ人が大きく占めています。

専門学校や大学を卒業して一級建築士になるまでの流れについて詳しくご紹介するので、気になる中卒者はぜひご覧ください。

手順①高卒認定試験に合格したあと建築の専門学校・大学を卒業する

一級建築士になる際、まず高卒認定試験に合格したあと、建築科のある専門学校・大学を卒業すれば、一級建築士の受験要件を満たせます。

専門学校や大学を受験するためには、「高卒以上の学歴を持つ者」または「高卒と同等以上の学力を有する者」の条件をクリアしなければいけません。

よって、中卒の場合は、先に「高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)」に合格する必要があります。

- 【高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)とは】

- 中卒者をはじめ高校を卒業していない人が、高卒者と同等以上の学力があることを認定する試験のことです。

高卒認定試験に合格すると、「高卒」の資格要件が設けられている大学・専門学校・資格などへの受験や企業への応募が可能になります。

令和6年度の第2回高卒認定試験の合格率は48.2%です。決して高い数値とは言えないものの、スケジュールを立てて勉強すれば合格できるレベルと言えます。

参考:文部科学省「令和6年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」(参照 2025-03-17)

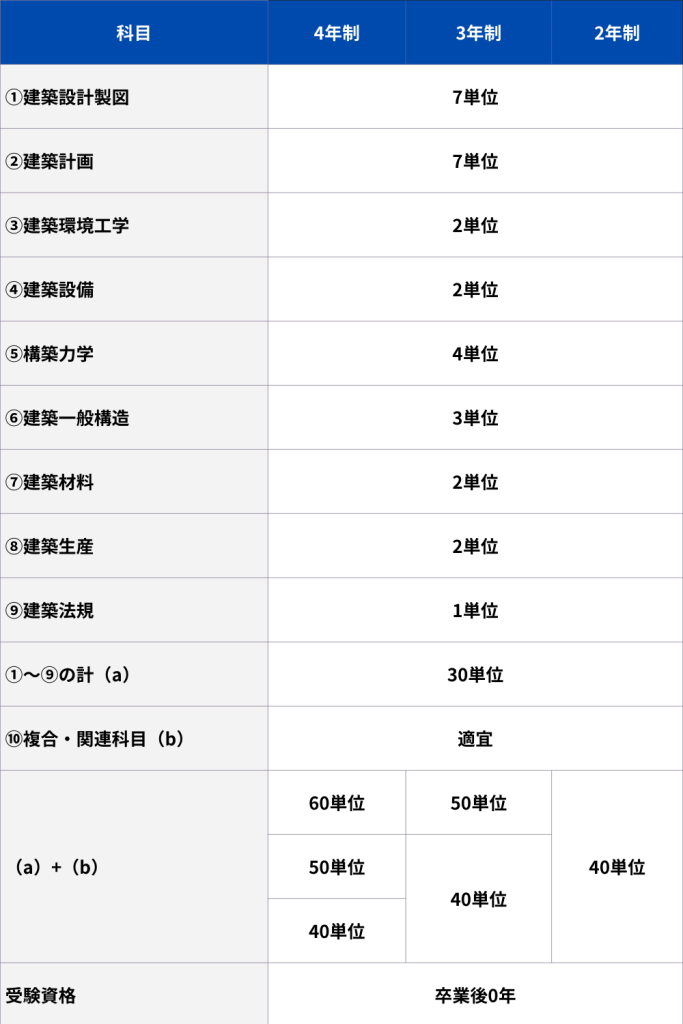

高卒認定試験に合格したあとは、建築科がある専門学校もしくは大学に入学して、以下の指定科目を修了します。

参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター「一級建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)」(参照 2024-07-29)

専門学校・大学で単位を取得して卒業できれば、一級建築士の受験資格を得られます。

手順②:実務経験を積んで1級建築士を目指す

建築科の専門学校や大学を卒業したあと、一級建築士試験の合格とは別に、免許登録の資格を得るために所定の年数の実務経験を積まなければいけません。

実務経験の年数は、専門学校や大学に通った年数や取得した単位数によって異なります。

| 4年制 | ・卒業後2年(60単位) ・卒業後3年(50単位) ・卒業後4年(40単位) |

| 3年制 | ・卒業後3年(50単位) ・卒業後4年(40単位) |

| 2年制 | ・卒業後4年(40単位) |

参考:公益財団法人 建築技術教育普及センター「一級建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)」(参照 2024-07-29)

単位をすべて取得したと仮定すると、4年制の場合は2年、3年制の場合は3年、2年制の場合は4年の実務経験が必要です。

一級建築士の免許を登録する際に必要な実務経験の対象範囲は、以下の通りです。

- 建築物の設計や工事管理、指導監督に関する実務

- 建築一式工事や大工工事、建築設備の施工における技術上の管理に関する実務

- 建築物に関する調査または評価に関する実務

- 建築や住宅、都市計画行政に関する実務

- 建築教育・研究・開発及びその他の業務

建築物の設計に関する実務の具体例として、建築士事務所で建築物の設計に関する図書の作成業務が挙げられます。ただし、同じ設計業務でも、収納壁・家具・畳・システムキッチンなどインテリア系の設計は実務経験として認められません。

所定の実務経験を積んだうえで一級建築士試験に合格すれば、晴れて一級建築士として働けるようになります。

一級建築士試験に合格するための対策方法

一級建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2つがあり、最初に受ける学科試験に合格しないと、次の設計製図試験に進めないのが特徴です。

ここでは、一級建築士試験に合格するための対策方法について解説します。それぞれの試験の特徴をきちんと把握したうえで、突破するポイントをしっかり押さえていきましょう。

対策①学科試験は過去問を繰り返し解く

学科試験対策として、過去問を繰り返し解くことが効果的です。

学科試験の出題科目は以下の通りです。

このように、学科試験の出題範囲は広く、建築に関するさまざまな知識の習得が必要です。

くわえて、各科目ごとに合格基準点が設けられており、総得点が高くても一つでも基準点に達していない科目があれば不合格となります。

そのため、各科目で基準点を超えられるように、過去問を繰り返し解いて必要な知識をインプットし、記憶を定着させることが大切です。過去問を繰り返し解けば、出題傾向や自分の苦手分野を把握できるようになり、効率的に勉強を進められるメリットがあります。

なお、建築技術教育普及センターの公式サイトから過去の試験問題がダウンロードできるので、問題の傾向を掴みたい時に活用するのも一つの手です。

- 過去問例

- [No.2]日本の歴史的な建造物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 宇佐神宮本殿(大分県)は、独立した前殿と後殿を切妻造り・平入りとし、両殿を相の間でつないだ、八幡造りの建築物である。

2. 円覚寺舎利殿(神奈川県)は、内部を化粧屋根裏とし、柱上に組物を置かず、挿肘木で軒荷重を支える、大仏様の建築物である。

3. 箱木家住宅(兵庫県)は、屋根を棟束で支え、柱間が長く、内法高の低い、現存最古級の一つと推定されている民家である。

4. 如喜庵待庵(京都府)は、二畳隅炉に次の間をもつ、16世紀末頃に建てられたと推定されている草庵風茶室である。

引用:公益財団法人 建築技術教育普及センター「過去の試験問題等」(参照 2024-07-30)

また、学科試験の勉強をする際は、試験日から逆算して勉強スケジュールを立てておくことも重要です。

一級建築士試験に合格するために必要な勉強時間は、1,000時間以上が目安と言われています。たとえば勉強期間を1年間と定めた場合、1日のうち3時間以上を試験勉強に割かなければいけません。

試験までの限られた時間のなかで、膨大な出題科目の勉強をどのように進めていくべきか計画を立てておかないと、いくら時間を確保できても思うような結果が出せない可能性があります。

学科試験を突破するコツとして、「過去問を繰り返し解く」以外にも、「インプットの時間を最小限に抑える」「法令集の使い方をマスターする」などいろいろあります。人によって合う勉強方法は異なるので、いち早く自分に適したやり方を見つけましょう。

対策②設計製図試験は模範解答を模写して添削してもらう

設計製図試験の対策は、模範解答を模写して添削してもらうのが効果的です。

- 【製図とは】

- 建築物の図面を作成することです。製図台、鉛筆、定規、分度器、コンパスなどを使って手書きで作成する方法と、CAD(Computer Aided Design)と呼ばれる図面作成ツールを活用して作成する方法があります。

設計製図試験の場合、手書きで作成します。

設計製図試験は、約3か月前に課題として発表される建築物のテーマ、設計条件、留意事項などを確認し、試験当日は配られた問題用紙に直接図面を書いていきます。

いくら学科試験の勉強をしているとはいえ、何の対策もしないまま指示通りに建築物の図面を書くのは至難の業です。まずは模範解答をひたすら模写して、製図の流れや書き方を覚えましょう。

学科試験と同様に、建築技術教育普及センターの公式サイトから製図試験の過去問題をダウンロードできます。「標準解答例」として模範解答も掲載されているので、複写する際に活用してみてください。

引用:公益財団法人 建築技術教育普及センター「過去の試験問題等」

また、製図は時間内に素早く描き切る力や、課題文を正確に読み込む力などが求められ、独学で習得するのが非常に難しいと言われています。

そもそも自己採点するのも難しい製図を正しく理解するためには、添削サービスを利用するのがおすすめです。

添削サービスを利用すれば、課題内容の解説やプランニングのまとめ方などをレクチャーしてもらえるのはもちろん、設計製図試験の合格に向けて必要な点もチェックしてもらえます。

なお、学科試験日から設計製図試験までの期間は約2カ月半です。学科試験の合格発表を待ってから設計製図試験の対策を始めると、確実に勉強時間が足りなくなります。

製図は、学科で得た知識も必要になってくるので、学科試験が終わったらすぐに製図の試験対策を始めましょう。

一級建築士になったあとのキャリアパス

一級建築士は国家資格なので建設業界で重宝されやすく、一度取得すれば長く活躍できる職業と言えます。また就職先の選択肢も幅広いため、就職・転職にも困りにくいのも魅力です。

ここでは、一級建築士になったあとのキャリアパスを3つご紹介します。

- 所属会社で昇進する

- 大手ゼネコンやハウスメーカーなどに転職

- 独立し建築士事務所を設立する

一級建築士としてのキャリアパスを理解して、自分の理想とする将来像を明確にしていきましょう。

キャリアパス①所属会社で昇進する

建築士として実務経験を積んでいる場合、現職の会社でそのままキャリアアップを目指せます。

一級建築士は難関資格として知られており、建設業界において重宝される資格です。取得していることで、会社のスタッフや顧客から信頼されやすいので、大きなプロジェクトに参加させてもらえる可能性が高まります。

また、会社から一級建築士の資格取得を高く評価されて、昇進しやすくなるメリットもあります。

昇進すれば役職手当による給与アップができるだけではなく、業務の裁量権が大きくなるのも魅力です。

これまで経験してこなかった業務や大きなプロジェクトを任されやすくなり、判断力や決断力、マネジメント力、交渉力といった幅広いスキルの向上につながります。

昇進に伴い責任やプレッシャーも増えますが、裁量権が大きくなったことで成果を出した際の達成感を得られるので、さらに仕事に対するモチベーションが高まりやすいです。

キャリアパス②大手ゼネコンやハウスメーカーなどに転職

現職の会社から、大手ゼネコンやハウスメーカーなどに転職するのも一つの手です。

- メモ

- 【ゼネコンとは】

総合建設業者のことで、主に大規模な建築を手掛ける建築会社を指します。設計・施工・研究を自社で一貫して行うのが特徴です。

【ハウスメーカーとは】

戸建ての住宅設計や施工を手掛ける会社のことです。自社独自の商品を扱うのが特徴で、住宅販売や点検・リフォームまで幅広く対応する企業も存在します。

大手ゼネコンやハウスメーカーに転職すれば、大きなプロジェクトに携われたり、前職より年収がアップしたりする可能性があります。

以下の内容は、「令和5年賃金構造基本統計調査」の「建築技術者」を参考に、企業規模別の年収を表でまとめています。

|

企業規模 |

平均年収 |

|

10~99人 |

570.8万円 |

|

100~999人 |

622万円 |

|

1,000人以上 |

719.5万円 |

参考:e-State政府統計の総合窓口「職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(参照 2024-08-07)

この表を見ても分かるように、企業規模が大きければ大きいほど、平均年収は上がっています。

また、大手企業の場合、単純に給与水準が高いだけでなく福利厚生が整っている傾向にあるのもメリットです。

一級建築士として高収入・高待遇を目指したいなら、大手ゼネコンやハウスメーカーへの転職がおすすめです。

キャリアパス③独立し建築士事務所を設立する

一級建築士として実績と経験を積んだあと、独立して建築士事務所を設立するという方法もあります。

独立開業をすれば、仕事の内容や受注する量、働く時間などを自由に決められます。また、大型案件を獲得することで高収入を得られるのも魅力です。

ただし、独立すると経営者としての業務にも取り組まなければなりません。案件を受注するための営業や資金のやりくり、確定申告の対応などを行う必要があるため、建築士としての仕事のみに集中するのが難しくなります。

また、コンスタントに案件を受注できるようになるまで、収入は不安定です。従業員を雇う場合、その不安定な収入から従業員に給料を支払わなければいけません。

さらに、建築士事務所を設立するためには、事務所の登録手数料、オフィスの家賃代、仕事に必要な備品・設備など多額の費用がかかり、その資金額は約500万円と言われています。

独立・開業を目指すなら、あらかじめしっかり資金を蓄えたうえで、仕事を安定して受けられるように業界内での人脈を作るといった準備を行うようにしてください。

独立して建築士事務所を設立するまでの流れは以下の通りです。

建築士事務所を設立するまでの流れ

- 管理建築士講習の受講

- 法人登記

- オフィスの設置

- 申請書作成

- 事前相談

- 申請書提出

- 本審査

- 建築士事務所の登録完了

建築士事務所を設立する場合、専任の「管理建築士」の設置が義務付けられています。管理建築士とは、建築士事務所において建物の設計や工事管理など技術的な事項を統括する役割を担います。

基本的に、事務所を設立した経営者が管理建築士を兼任するパターンが多いです。ただし、管理建築士は兼業や副業が認められない「専任」扱いになるため、学校職員をはじめ他の企業や施設に属している人が事務所を設立した場合、管理建築士になれる人を探す必要がある点に注意しましょう。

中卒から一級建築士を目指すのに向いている人・向いていない人

一級建築士の仕事は専門性が高いので、さまざまな業務を任されます。一級建築士の働き方や仕事内容を理解できれば、自分に適性があるかどうかも把握できます。

一級建築士に向いている人・向いていない人の特徴をそれぞれ4つずつご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

| 一級建築士に向いている人 | 一級建築士に向いていない人 |

|---|---|

| 責任感を持って仕事できる人 | スケジュール管理が苦手な人 |

| 勉強熱心な人 | ワークライフバランスを重視する人 |

| 体力がある人 | 協調性がない人 |

| 数字に強い人 | すぐ物事に飽きる人 |

中卒から一級建築士を目指すのに向いている人の特徴4つ

一級建築士に向いている人の特徴は、以下の4つです。

- 責任感を持って仕事ができる人

- 勉強熱心な人

- 体力がある人

- 数字に強い人

一級建築士は、建築基準法をはじめとしたさまざまな法律を遵守したうえで、人々が安全に利用できる建築物の設計・工事管理を行う必要がある職業です。

また、クライアントの要望に沿った建築物の設計を納期までに行うことも求められるため、責任感を持って仕事に取り組める人は一級建築士に向いています。

さらに、一級建築士は資格取得までに膨大な勉強時間が必要です。一級建築士になったあとも常に新しい知識を根気強くインプットし続けなければいけないので、勉強熱心な人にも適しています。

そして、複数の案件を抱える場合が多い一級建築士は、進捗状況によってタイトなスケジュールで仕事をこなさなければならないケースもあります。繁忙期は残業や休日出勤が増加傾向にあり、心身への負担も大きい点を踏まえると、ハードで複雑な仕事をこなすための体力が必須です。

くわえて、図面や数字を用いて建物の設計を行う建築士は、数学の知識も求められます。建築士として最低限必要な数学の知識は、「四則演算」と「三角関数」と言われています。

数字に触れる機会が多い職業なので、数字に強い人は一級建築士として活躍できる可能性が高いです。

中卒から一級建築士を目指すのに向いていない人の特徴4つ

一級建築士に向いていない人の特徴は、以下の4つです。

- スケジュール管理が苦手な人

- ワークライフバランスを重視する人

- 協調性がない人

- すぐ物事に飽きる人

一級建築士は、納期内に完了できるように逆算して業務スケジュールを組まなければいけません。

万が一設計の納期遅れが発生した場合、その後の建設工事もスケジュール通りに進まなくなるので、クライアントからの信頼を失うのはもちろん、業界内に悪評が広まることで案件が激減する恐れもあります。

そのため、スケジュール管理が苦手で逆算して業務を進められない人は、一級建築士には向いていません。

また、先述した通り、案件の進捗状況によっては、納期内に間に合わせるために残業や休日出勤が発生するケースがあるのも一級建築士の特徴です。特に繁忙期になると、ワークライフバランスを重視した働き方が難しくなるので、プライベートをしっかり確保したい人は難しい職業と言えます。

さらに、建築士は、クライアントや営業担当者、現場監督などあらゆる職種の人とコミュニケーションを取りながら業務を進めていきます。そのため、コミュニケーションが苦手で協調性がない人は、思うように業務が進まず、一級建築士の仕事に対して辛く感じてしまうかもしれません。

そして、物事に飽きやすい人も一級建築士に不向きです。

一級建築士は、一つの作業に対して地道にコツコツ取り組むことが求められます。

設計ミスは実際に工事を進める人や建物を利用する人の命にかかわる恐れがあるので、建築士の責任は重大です。飽きやすく集中力がもたない人は、業界内での信頼を落としてしまう可能性が非常に高いです。

くわえて、一級建築士になる前もなったあとも勉強を継続的に行う必要があるので、何事にも飽きやすい人は途中で挫折する可能性があります。

中卒から一級建築士を目指すメリット・デメリット

ここでは、中卒から一級建築士を目指すメリット・デメリットをご紹介します。

メリット・デメリットを理解しておくことで、一級建築士に抱く理想と現実とのギャップを埋めやすくなります。本当に自分が目指していい職業かどうかが不安な人は、ぜひ参考にしてみてください。

| 中卒から一級建築士を目指すメリット | 中卒から一級建築士を目指すデメリット |

|---|---|

| 転職で有利になる可能性がある | 一級建築士になるまで時間とお金がかかる |

| 日本の平均年収よりも稼げる可能性がある | 業界の構造上激務かつ残業が多い |

| 独立のチャンスがある | 新しい知識を学び続ける必要がある |

中卒から一級建築士を目指すメリットは3つ

中卒から一級建築士を目指すメリットは、以下の3つです。

- 転職で有利になる可能性がある

- 日本の平均年収よりも稼げる可能性がある

- 独立のチャンスがある

一級建築士は国家資格かつ難関資格なので、建設業界において重宝される存在です。そのため、一級建築士を取得しておけば、転職で有利になる可能性が高くなります。

また、一級建築士は、日本の平均年収よりも稼ぎやすい職業なのも特徴です。

国税庁が公開した「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均年収は458万円です。一方で、一級建築士の年収相場は700万円程度となっており、高収入を得やすい職業と言えます。

ちなみに、二級建築士の想定年収は約350万円~430万円で、働く会社によっては日本の平均以下の収入しか稼げない可能性もあります。そのため、稼ぎやすさを重視するのであれば、一級建築士の取得を目指しましょう。

さらに、設計できる建築物の制限がない一級建築士は、独立開業がしやすいというメリットもあります。独立開業をすれば、自分で受注する案件の内容や量などを調整しやすくなるのはもちろん、複数のクライアントを確保できれば、会社員時代よりもさらなる収入アップを目指せます。

先述したように、独立開業をする際は、建築に関する豊富な知識や高いスキルの習得にくわえて、経営に関する知識も必要です。果たして自分が独立してやっていけるかどうか、事前に調査しておきましょう。

参考:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」(参照 2024-08-07)

中卒から一級建築士を目指すデメリットは3つ

中卒から一級建築士を目指すデメリットは、以下の3つです。

- 一級建築士になるまでに時間とお金がかかる

- 業界の構造上激務かつ残業が多い

- 新しい知識を学び続ける必要がある

一級建築士試験は非常に難易度が高く、合格するのは簡単ではありません。合格を目指すうえで1,000時間以上の勉強時間を要するため、長期的なスケジュールを立てて計画的に勉強を進めなければなりません。

くわえて、中卒から最短で目指す場合、一級建築士試験の受験資格を得るために高卒認定試験に合格して専門学校に通う必要があります。専門学校を卒業したあとは、「一級建築士試験の合格」と免許の登録要件で定められている「最大4年間の実務経験」をクリアしなければいけません。

多額の費用がかかるだけではなく、一級建築士になれるまでに少なくとも8年以上の期間を要する点も大きなデメリットと言えます。

また、建設業界は、原則として納期厳守です。建築物の設計・工事管理を担う一級建築士も例外ではなく、時には残業や休日出勤をしてでも納期に間に合わせる必要があります。

建築物の設計は、製図の作成のみにとどまらず、クライアントとのやりとりや申請書類の提出など、業務は多岐にわたります。そのため、必然的に激務になりやすい環境下で働かなければいけない点にも注意しましょう。

さらに、建築に関する法令や制度、技術などは日々変化しています。ルールを遵守して安全な建物を設計するためにも、常に最新の情報へと知識やスキルをアップデートしなければなりません。

常に新しい知識を習得し続ける意欲がなければ、一級建築士として活躍するのは難しいです。

一級建築士以外で転職を検討するならナイト系がおすすめ

中卒者の場合、一級建築士として働けるようになるまでかなりの時間とお金を要します。

いち早く一級建築士試験の受験資格を得るために、高卒認定を取得して建築の専門学校・大学に通わなければいけません。高卒認定の受験料や専門学校・大学の学費など、多額の費用がかかります。

また、卒業後は試験の合格にくわえて最大4年間の実務経験を積むことも求められます。そのため、中卒者が一級建築士の資格を取得して免許の登録ができるようになるまで、最短でも8年間は必要です。

すぐに転職したい人や学校に通ったり受験勉強をしたりする時間がない中卒者には、一級建築士を目指すのは難しいです。

事前に必要な知識やスキルを身につけなくてもすぐに転職でき、稼げる業界で働きたいなら、ナイト系がおすすめです。

ナイト系がおすすめな理由

ナイト系は18歳以上(高校生不可)であれば、学歴・経験に関係なく誰でも応募可能です。実際に建設業界からナイト系に転職した中卒者も多く、重要なポジションを任されている人もいます。

また、ナイト系は実力主義の業界です。一級建築士とは異なり、資格試験や実務経験がなくても成果次第でスピード出世も可能なので、短期間で高収入を得るチャンスがあります。

独立支援制度を設ける企業も珍しくなく、自分の会社を作りたい人に嬉しい環境が整っている傾向にあるのも特徴です。

転職先の選択肢の一つとして、ぜひナイト系も視野に入れてみてください。

一級建築士になるためのおさらい

最後に、中卒者が一級建築士になるためのポイントをまとめたので、おさらいしておきましょう。

- ポイント

- 【中卒で一級建築士になる手順】

1.高卒認定試験に合格したあと建築の専門学校・大学を卒業する

2.実務経験を積んで1級建築士を目指す

【一級建築士に向いている人の特徴】

・責任感を持って仕事ができる人

・勉強熱心な人

・体力がある人

・数字に強い人

【中卒から一級建築士になるメリット】

・転職で有利になる可能性がある

・日本の平均年収よりも稼げる可能性がある

・独立のチャンスがある

中卒のまま一級建築士を目指す場合、登録要件を満たすうえで最短でも11年以上かかってしまいます。

中卒から最短で一級建築士として働きたい場合、高卒認定を取得後、建築科の専門学校・大学を卒業して、2〜4年間の実務経験を積む方法が最も現実的なルートです。

このルートでも、最短で8年以上を要するため、一級建築士はすぐになれる職業ではありません。

しかし、一級建築士は国家資格かつ建築業界において需要が高い資格なので、一度取得すれば安定して高収入を得やすく、また高待遇の会社への転職や独立開業がしやすいメリットがあるのも事実です。

本記事で一級建築士を本気で目指したいと思った方は、さっそく今日から転職に向けて勉強を始めましょう。